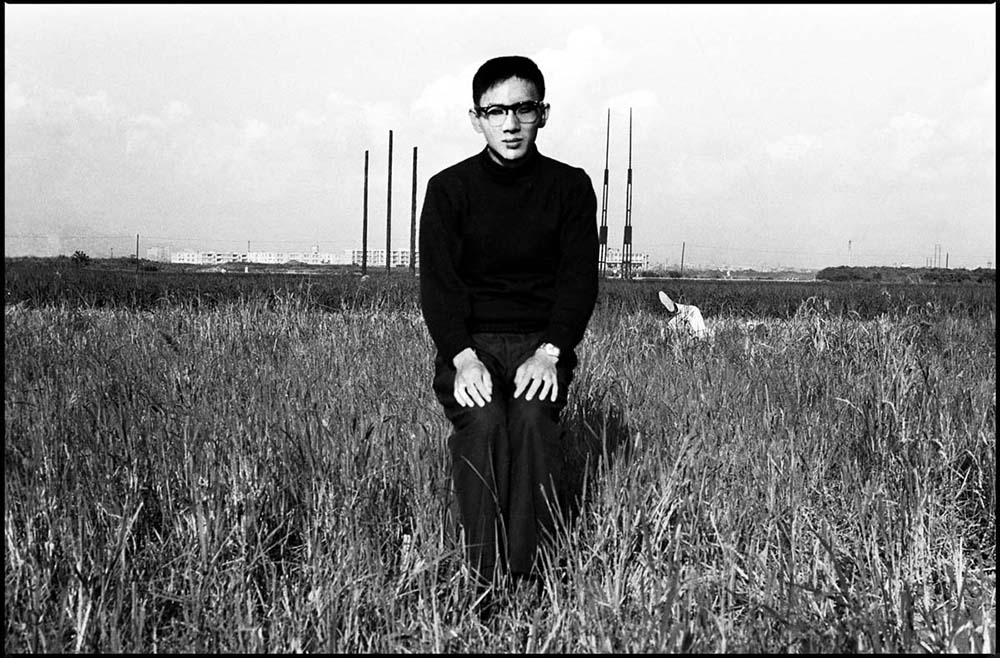

张照堂 在《岁月·潜越》中回望

图|张照堂 作为台湾摄影的泰斗级人物,张照堂先生这五十年来从影像的语言探索和他整个这么多年来的一个实践,在整个华人世界里非常有开拓性的。此次济南双年展上,他所展览的《岁月•潜越》,也是整个双年展学术展的核心部分。小编将他分享会上的录音整理如下,希望能方便大家了解张先生多年以来创作的心路历程。

大家好。很高兴有机会来济南跟大家见面,利用这个机会我可以讲一下我自己的拍照经验和心得。如果大家抱着要听演讲的心情来听,可能会失望。大家也都知道,拍照的人都不擅长讲话,也不太会讲话,如果他会讲话的话,可能就做推销、广告、老师或者做政客去了,摄影就管拍照。在解释或者讲自己作品的时候,语言上大家可能会觉得不够有深度,或者没有学术性的价值参考,那不是我们的工作,那可能是研究学术人的工作。我们只负责拍照,我们在拍照的路途上把它做好。今天的语言上我有一点点平白或者让大家失望,还请大家多包涵。

我先从我自己简单的生平说起好了。我今年71岁,1943年出生在板桥,板桥距离台北30分钟车程的一个小镇。我1943年出生,1945年大战结束,所以我2岁以前还常常听到空袭警报的声音,那时候美军要来轰炸台湾,我们必须躲空袭。我印象最深刻的是,在2岁以前1岁半的时候,空气警报响,我们躲在家里的防空洞,点着一根蜡烛吃饼干。

另外印象深刻的是,也是一岁多的时候因为空袭,我跟着妈妈去搭用人力拉的轻轨的车,到乡下躲在山洞里躲轰炸。这两件事情是我还记得很清楚的童年的记忆,其他就不太记得了。因为这样的一个环境,很深刻地留在脑海里,一直记得它。我父亲在板桥还算是一个有名的医生,所以家境还好。我有四个兄弟、两个姐妹,我是兄弟里面的老四。我整个小学都是在板桥念的,初中、高中到台北的成功中学。初三的时候,我爸爸买了一个相机就是这个给我的大哥,奖励他考上大学,我就动起念来说也可以拿起相机玩一玩,我找机会跟我大哥借来相机出去拍照。初三的时候什么都不懂,周围到处乱晃,拍东拍西。 那时候拍照很简单,很直接,也不懂什么概念,不懂什么理念,就觉得这个蛮动人的或者蛮有意思的,就把它拍下来,在1959年到1961年初中上高中的时候我念成功中学,加入了摄影社。那时候摄影师就是一个活动组织,就是鼓励学生除了念书以外找一个活动参加,我加入了摄影社,家里又有相机,找到借口可以溜出去拍照,可以不用一天到晚念书,就常常跑出去。那个年代是60年代初,我在成功中学的时候,有一个摄影社的老师叫郑桑溪,他是台湾非常有名的摄影师,他带我们到各个地方去拍照,拍完以后互相讨论。郑老师是非常活跃的少壮派的刚起来的摄影家。

在60年代初,台湾的摄影流派就两种,主流就是中国摄影学会的沙龙画艺派的摄影,就是郎静山他们这些人从中国撤退到台湾的时候带过来的一些摄影家,他们积极组织了中国摄影学会,很壮大,很多人加入中国摄影学会。这是主流。一个支流是台北摄影学会,台北摄影学会是住在台北的,是住在北部附近的,然后加入台北摄影学会,比较属于台湾本省人,拍的也是自己喜欢的周边的纪实人文的东西,基本上这两种派别。 台湾的摄影家受过日本教育的蛮多,所以比较容易得到日本过来的常识,也有人到日本留学学摄影,几乎会受日本那个时候写实的影响,会很注意生活中人的状态,比较有一点点不是那么传统的表现的方式,基本上就两块。我刚提的郑老师是年轻派的一个黑马,拍得很好,然后充满了创意。 他把我们拍的东西丢给台北摄影学会的月赛,我有几张照片拿过去居然也入围了,那是很大的一个鼓励。我们在那个年代拍,在构图上做得好一点,把人的情感直接表现得好一点,那样就够了,我们不需要太多的背后思考什么信息或者社会意识,而且那时候我们也不懂。那个年代是很纯真的年代,我就是用这个相机拍的,那是我摄影的第一阶段。

第二阶段就是1962年到1965年,这段时间是我在大学的时候,包括在当兵的时候。在大学,我想的和高中时候完全不一样,进到大学受到更多知识的传授,你自己也稍微长大一点,你渴望学到更多知识。台湾的60年代初,有一个很奇特的现象就是,在那个时候虽然还是一个禁忌时期,很多东西不能拍、不能发,也是被警告的。所以,要躲掉这种顾忌的话,就从“现代”这个字去着手,“现代”这个东西是模棱两可的东西,它没有社会现象和政治议题,就是把现代的观念表达出来,你也不能说它有什么样特别的意思,所以“现代”就变成艺术创作者的另外一条出路,它虽然在一种禁忌下,还是可以得到一种自由解放。在那个时候很多的现代思潮进台湾,包括现代主义、超现代主义、存在主义刚进台湾,我们年轻人当然很受吸引。

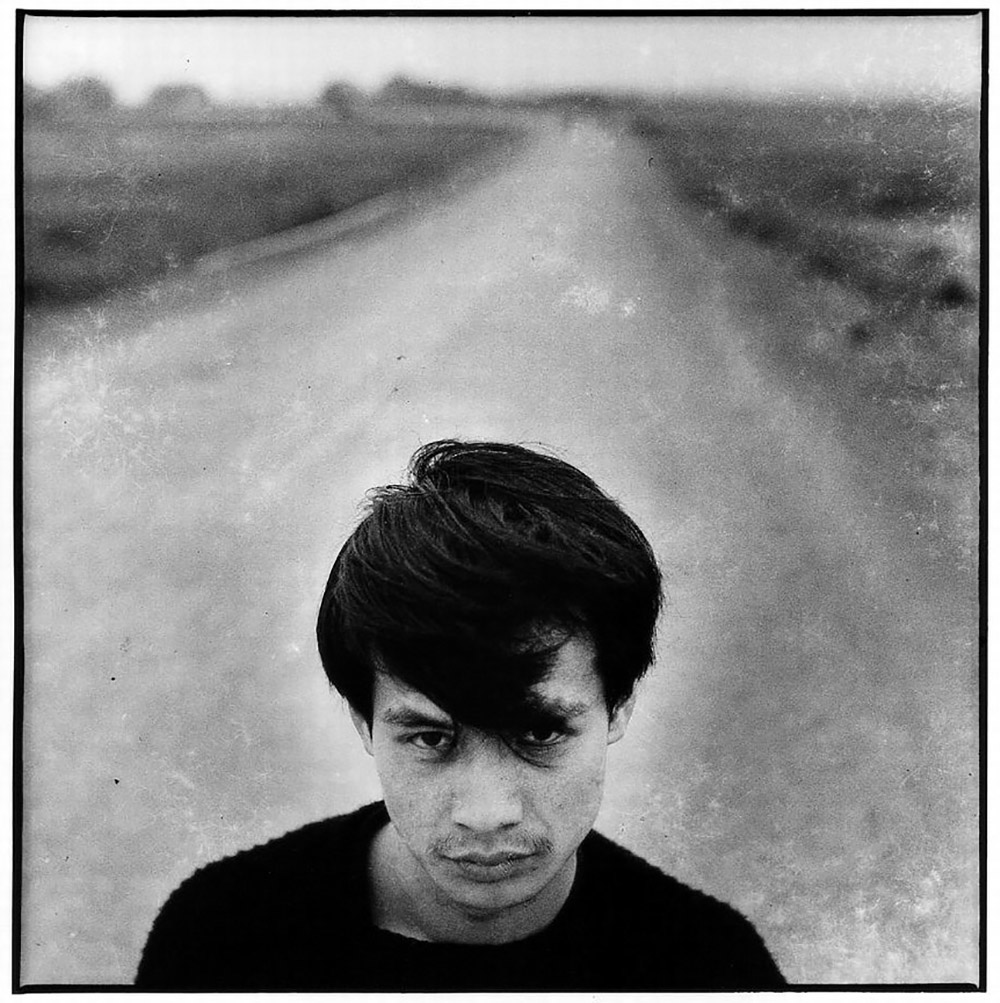

在那个年代从事艺术创作的年轻人比较纯,比较敢。我们那个时候在台北就有现代音乐、现代诗、现代画、现代戏剧的组织,这几种东西都有它们的杂志和活动,作为大学生很容易受它们的吸引,因为它太有吸引力了,它太有生命力了,不是像过去那样沉沉的氛围。在那个年代,我很受这些东西的启发,包括从文学的、绘画和美术上跟这些朋友来往和交谈,这些影响了我的摄影,因为摄影不只是单一地只有摄影,摄影是跟我们的生活、人间的观察、各种不同的都有关系,不要跟音乐没有关系,不要跟诗没有关系,这些都跟摄影有关系的。因为受了这些朋友的影响,那时候也参与了他们杂志的写作,自然就形成了一种比较有点现代派的感觉的一个参与者。当然要拍照就会比较不一样,大学时候拍的照片就非常不一样,既不像我高中时候那么规矩,也不像沙龙那么老调,也不像我们刚刚讲的台北摄影学会那么纯粹只是写实而已,我的东西变成三不像四不像,有点像现代剧的一个剧照,或者某一种梦幻中的影像中的再现,类似于这种东西。

这种东西是受刚刚我提的背景的影响,所以那个时候就有一些奇奇怪怪的东西出来。那时候我跟郑老师也开了影展,引起了很大的争议,当时很多摄影界的人都觉得你在拍什么,这个是什么东西,没有头的,这都违反了他们过去看照片的一个思维,可是我觉得那个才比较有个人的表达力的东西,所以我就拍了一些这样的东西。喜欢我照片的人反而不是摄影界的朋友,是绘画界的,是文学界的,因为他们觉得那样的东西跟他们要表达的东西是雷同的。那是我的第二段的一个创作时期。

后来我做这个东西觉得有点疲乏了,有点像某一个程式在重复,再做下去就没东西玩了。今天做了第五十张,看到跟第一张没什么差别,所以我就不再拍了,停下来了,因为我觉得没有什么必要进行,在那个年代我要表达的感觉已经够了,于是我去当兵。我第一个工作是当一家广告公司的摄影师,那是拍广告影片的,没什么意思,只是有一个职位。做了一年,台湾第二家的电视台叫做中国电视公司成立,他们开始招兵买马,我开始报考新闻部的摄影记者,他们收了四名,我是第五名的备取。

我对新闻摄影什么概念都没有,而且是拍电影录像的,我是拍16厘米的摄影记者,但还是进去了。进去以后,开始拍一些新闻的东西,拍了一小阵子觉得很没趣,拍不出自己的名堂。我们的主管很开明,他一看我这样,就让我做一些节目,他说你可以做这些节目,自由发展就好了,我做专题的比较深入的报道或者比较深入的一个小专题。从那时候我就有机会到各个地方、各个乡镇去拍人们的生活、小村镇的故事、一些老艺人的故事、民间民俗的节庆的东西,那是我喜欢的,我拍这些东西也拍近照。当我拍完录像以后,我会把相机拿出来拍。在那一整段将近有10年左右,我就做这个工作。许多照片在1970年代、1980年代留下来,是因为我做摄影记者跑遍很多地方,有这个机会看到平常躲在台北里面看不到的,这归功于我在那个时候有这样一个机会去工作。 这时候看到的东西跟大学时候的完全不一样,大学是在围墙的校园里面,看到很多很现代的知识、新鲜的知识,但是没有真正出去碰到人的生活。等你触及人的生活,等你再回到人间生活的时候,想想大学里面的生活或者所想的,第一个是完全两回事,第二个是好像不是他不对,反正就是觉得你不应该再回到以前的东西,因为你现在的周围是这个样子,你应该就你周围的人和环境反映你所看到的样子,也就是比较属于纪实报道。因为有这样的机会,我做了很长时间,在电视台待了13年,做了很多节目,也留下了很多照片。

我在电视台做节目的时候,主管换人了,新换的主管说你不能做这个,不能做那个,我觉得管制太多了,于是就离开了。我自由工作了一小阵子,后来开始有线电视的出现,香港有一家投资的超级电视台,他们有意思在深度报道里面好好拍节目,所以把我找过去,让我策划,领了16个人的小组,每个礼拜去做4个单元,去做属于比较社会写实报的东西,那个节目叫《调查报告》。世俗里面的人各有长才,有一个在司法上,有一个在文化上,有一个在整个跟民间有关系的那样一个观察上,所以每个节目出来有四个单元,那个节目很丰富,后来得了奖,那是台湾有线电视那个年代里蛮受到注意的节目。那个节目蛮敢第一次去碰触一些禁忌题材,包括军中人权、同性恋、边缘人物,这些人以前在电视台是不准被报道的,我们就去做这些节目,这样的节目在台湾很需要。可是超级电视台经营很不善,做了两年半就收了,所以我们只好又转换到公共电视这样一个电视台去,开始接了一些节目做。

我们出来《调查报告》以外,超级电视台还让我们做《对抗生命》,这是由另外一个小组去做,是一组女孩子做,她们到各个医院去找比较难见的得了重病的人他们怎么对抗生命,他们跟他们的家族怎么样面对他们的残缺,怎么生活下去,这个节目后来也得奖了,这个节目叫《对抗生命》。那个时候我们有机会真正面对生命到底是什么,挣扎是什么,去做一些发掘和报道。这样的节目因为商业台更多,广告也不是很多,后来慢慢就收了。还有一个节目叫《生命告白》,我们去找了非常多的各种不同的小人物,去做半个小时他们的专题报道、专题跟踪,看他们怎么生活、怎么样去面对,这个也是很有意思的。我在拍这些专题的时候,就顺便有机会拍照片,照片和影片可以同时并行,当然不是同时拍,可能事先拍或者事后拍,最好抓对时机,也都能拍到还不错的照片。在这段时间,是很多很多所谓的写实报告的东西出来。这算我第三个阶段。 第四个阶段,觉得很多事情这样的直白当然是需要的,可是太多了,或者你做很久了,你会觉得是不是还有另外一种方法。后来我就开始采用另外一种方式面对这样的场面,我可能不像过去拍那样比较直接的面对面参与,可能稍微保持一点距离,带一点疏离的味道,带一点想像拍照片,不是那么直接地看到什么拍什么,而是不太清楚他要讲什么,但是事情是摆在那里,会发生什么不知道,可是很有趣的是,有一个戏剧性的等待或者想像在后面,那个照片不是那么直截了当这是什么,它有趣的是可能是什么,它有各种可能,但是它没有一个很确定的可能。这就是我刚刚讲的也许带一点疏离带一点想法去看这样的照片,那样的心情可以归回到我以前在大学时候拍的带着疏离的感觉去拍的,只是不像大学时候我面对着自己的人物,我面对的是社会上的人或者四周的风景,这样去看,其实还是有点差别。我把那个心情又延长,延长到第四个阶段。

我的拍照就是这四个阶段,这个阶段到2005年为止。2005年之后我小孩帮我买了一个数位相机,很小的,随身携带的,我开始用数位相机拍。拍久了以后,传统的相机就慢慢摆在家里就不用了。比较起来,年纪大了,实在很不方便拿传统的相机,又不经济,又浪费钱,家里搞的都是暗房、药水味道,所以慢慢就用数位相机拍。从2005年到现在还是在拍,只是用彩色的。我感觉彩色的表达有它另外的一种表现方法,有时候觉得彩色的不太好,可以在电脑上调成黑白的,而且黑白的比彩色的还要好,你只是用彩色拍,可是呈现的用黑白色更好。有些摄影家还是认为说,传统的底片摄影还是很有质感,我承认,因为那个在暗房里洗一张是唯一的一张,在数位相机里输出的可能是一百张,性格不一样。拿质感来说,传统的是只有一张,数位的可以有很多张。但是要拿内容来看,好的照片还是可以被人家留下来。现在数位技术那么好,各种质感的像纸有很多选择,你真的可以做出跟传统相片一样出来的味道,只是它拿起来是一个完全无味的东西,可是暗房是有味道的。我这些年来一直在做这些工作,同时也参与一些书的编辑和策展,拍一些片子当制作人。大家看到你以前有一些资料或者有这个经验,有时候会找你帮忙,就去做这些东西,基本上是这样一路子走过来的。

|