摄影师镜头下:金沙江——正在消逝的故乡

晚饭后金沙江边乘凉的人们

江边闲置的栓纤石

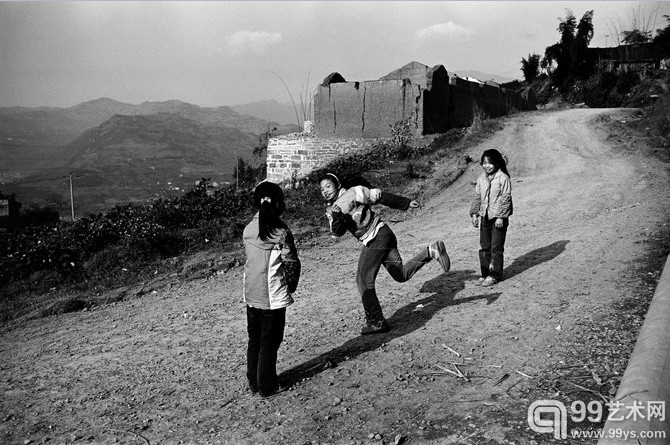

在拆迁中只剩土基墙的房子旁跳橡皮筋的孩子

摄影/ 罗怀学

疯了似的,一次次从七百多公里外工作的城市回到老家,用手中的照相机认真地记录那里的一切。因为那条大河和两岸的居民们正面临着一场史无前例的变迁。

罗怀学的家乡在云南昭通东北面的金沙江边,一个叫“烟囱坝”的坝子上。金沙江两岸自古就有“出门就是山,地无三尺平”的说法,当地百姓便习惯把江边平坦的地方都叫“坝子”, 烟囱坝也因平坦而得名。坝子不大,一面靠山,三面环水。金沙江流过坝子时,在东边突然转了个急弯,调头向北流去。一条青石板铺就的通京铜运古驿道,从坝子中间穿村而过。据说村中的古驿道是官府所修,又有大官走过,久而久之老百姓便把村中的古道习惯地叫“大官路”。

村里的老人告诉罗怀学,门前的江过去不叫“金沙江”,从他们懂事起,祖辈们就把门前的江叫“金河”。为啥叫金河?老人们也说不清,只知道一年四季河里都“流金淌银”,于是人们就叫它“金河”了。而罗怀学的童年就是在大河两岸小路和山林中度过的。

从六七年前,罗怀学就开始断断续续地拍摄家乡的照片。一开始他只是想记录下这个闭塞乡村的点点滴滴,可是在三四年前水电站的建设速度让他“突然感到害怕”。

“我终于明白,再不抓紧拍摄,家乡的一切就都会被淹没在河水中。”于是他拼命地和建设施工赛跑。因为在外地工作,三四年前他是一年回来两三趟,今年从二月份到现在已经回来三趟了。“没办法,建得太快了。基本上是认证期间就已经开工了,认证完了之后一两年时间大坝就成型了。”罗怀学对《外滩画报》说。

在距离罗怀学老家下游六十余公里、上游一百多公里的金沙江上,将建两座仅次于三峡电站的向家坝和溪洛渡水电站,2012 年相继蓄水发电。这两个装机容量共计 2026 万千瓦的巨型水电站静态投资共 937.66 亿元人民币。而这只是中国长江三峡集团公司在金沙江下游的“一期”项目,此外,已经开始建设营地和展开移民实物指标调查的白鹤滩和乌东德水电站装机容量共计 2270 万千瓦,主体工程将分别于 2013 和 2014 年动工。这四级水电站装机容量相当于两个三峡,移民将超过 20 万人。

这还不是全部。金沙江中游段的观音岩、鲁地拉、龙开口、阿海、梨园几座大型水电站工程也已经横亘在金沙江大峡谷里。如果算上规划中的上虎跳峡(龙盘)水电站,金沙江中下游的这些水库大坝将淹没土地50多万亩,合计超过 300 多平方公里。

不久的将来,金沙江下游河段将变成一个个首尾相连的“高峡平湖”,自然生态环境将彻底改变。云南、四川两省沿江的县城、集镇都将变成一座座水下之城,罗怀学的家乡也将永远沉睡于湖底,变成一片汪洋。

“我现在非常着急,尽管前几年我已经拍了很多,但终究还是晚了。如今,我只能去‘抢’拍,先记录到那些珍贵的画面,再考虑画面的艺术感。如果每一张照片都精益求精,还没有等你拍完,故乡可能就已经彻彻底底地消逝在河底,只能留存于我们的记忆之中了。”

1964 年出生的罗怀学,和很多村里的年轻人一样,满怀激情地走出自己的故乡,前往大城市追寻自己的梦想。上世纪 80 年代,还是云南省体委篮球队员的罗怀学迷上了摄影。1981 年,勒紧裤带攒钱一年后,他终于有了第一台自己的相机——185 元的凤凰 203。1983 年,他借钱买了一台 460 元的孔雀 DF 相机,结果节衣缩食 3 年才还清外债。出于对摄影的痴迷和骨子里天生的那份执著,以及内心深处浓浓的乡愁,罗怀学把这次拍摄看作是生命之中必须要完成的一组专题。“我希望观者能够从我的照片里感觉到那些似有似无的情愫,以及永远不会再现的‘风景’。

记忆中的故乡

“我生在金沙江边,长在金沙江上,打从娘胎里破宫而出的那天起,我就喝着金沙江水长大,光着屁股在金沙江里洗澡、钓鱼、摸虾,听过太多与江有关的故事。”

儿时的罗怀学在镇上的古庙里读书,每天要在古道上来回跑两趟,渴了喝口路边的山泉水解渴,饿了就刨两根生产队荒地里的红苕根充饥,热了一个猛子就扎进金沙江洗个裸体澡。一生中最美好的记忆都融进了江水里。

过去的“金河”热闹得很,当地有种说法叫“涨水漂木,枯水行船,不涨不枯淘沙金”。涨水季节里,“金河”经常漂满木头,据说这不是一般的木头,是“金河”两岸山上一种叫“马桑树”的优质木材。后据考证,这就是现在已经濒临灭绝的“楠木”,粗壮、笔直,耐腐蚀、易加工。传说木头一直顺长江和运河漂到京城,用来建盖皇帝住的宫殿,被皇帝封为“皇木”。幼树长到半大,官府便在树干上刻上“皇木”印记,差人精心看护,没人敢砍,老百姓连一根枝桠都不能动,谁砍树,皇帝就砍谁的头;皇木漂在金河里,没人敢捞,谁捞谁问斩。枯水季节,“金河”里隔三差五结队跑着一只只运银铜的官船,听说是把“金河”上游一带的银和铜运到皇帝在的地方,铸造天下老百姓使用的银元和铜钱。金河水不涨不退的季节,河两岸到处是结伴淘金的人,像捡钱一样热闹。在沿江一带曾经流传着这样一首歌谣:“穷跑厂,饿当兵,背时倒灶淘沙金!”金河淘金是最苦最累的活计,但总给人带来惊喜和希望,再苦再累也有人干。

除了淘金,曾经水产丰富的金沙江,也为两岸的居民提供了自给自足的生活保障。可是现在呢,“你看到那张小渔船捕鱼的照片,是我在三年前拍摄到的。以前我们还是小孩的时候随便在江边就能钓到鱼,现在你就是插很多钓鱼竿一整天还钓不到一条鱼。钓鱼完全就是为了陶冶情操。而捕鱼这行当已经快要绝迹了。”对于家乡的变化,罗怀学深感痛心。

中国横断山研究会首席科学家、中国治理荒漠化基金会专家委员会副主任杨勇也曾经在媒体采访中提出,金沙江包括西南部分河流,位于地球上最特殊的地质构造区域,生态尤其敏感。金沙江25级电站的密集开发计划,将把金沙江隔成一段段静水,对长江水资源利用不利,将改变整个水流的水文状况、静流条件,也对鱼类洄游造成影响。该水域的白鲟、达氏鲟等国家一类保护动物的生存环境、活动范围和生活习性由此会发生变化,生态遭到破坏。

罗怀学告诉记者照片里那艘小船捕鱼的地方,曾经是中华鲟等许多长江鱼洄游产卵的地方。因为那里特别安静,水深且不太急。后来三峡一修,许多鱼都回不来了。

以前每到鱼儿产卵的季节,渔船经常在江的两边,用尼龙绳把叫做“滚钩”的渔钩拴上,鱼一旦碰到一个鱼钩,它一动,就会带动所有鱼钩“哗”地把它遍身钩住,就跑不掉了。现在这景象再也没有了。偶尔可见的是一些非法的电击捕鱼小船,或者是些单纯的垂钓爱好者。

罗怀学曾经遇到过一个 81 岁的老渔民何宗金,后者打小在金沙江边长大,十几岁当船工跑船,与江打了几十年的交道。老汉每年都要下水捉鱼,他技术好,懂鱼的生活习性,在当地是很有名的捉鱼高手。他告诉罗怀学,在六十年代的金沙江,鱼儿在这里就犹如鱼跃龙门般,数量无法计数。可是现在,人们每年只能去金沙江的上游碰碰运气了,一年也捉不到几条鱼。 湾湾滩的传说

金沙江沿岸自古有“闯过湾湾滩,冲出鬼门关”的说法。古往今来,不知有多少船只没能闯过此滩,沉没江底,多少船家性命葬身鱼腹。罗怀学拍摄过一张拴纤石的照片,前面就是那个著名的险地“弯弯滩”。每到夏天涨水期,拴纤石被水淹没,小木船就通不过,只有大轮船客轮才敢走。

“因为金沙江在这里来了个九十度的急转弯,每年这里都要发生很多惊险的场面,我亲眼见到很多木筏、小船被打烂。

那根不知道年代的拴纤石是船家们在枯水季节使用的,尽管枯水期水退下去了,但这里仍然很急很陡。”罗怀学说,人们用竹子编的纤绕在拴纤石上,船只通过时,岸上的纤夫会先拉一点,再绕紧,再拉一点,再绕紧,一点点把船拉过来,否则会非常费力。

罗怀学的爷爷告诉他,自己小时候听同村的老人讲,坝子东边的“湾湾滩”是这一带出了名的险滩,江窄、岸陡、水深、弯急,礁石、漩涡、鼓泡、暗流阻拦了整个河道,根本不能走船。涨水天,整个江面翻泡滚浪,一个鼓泡翻起来有丈余高,掀起的江风灌入豹子垴悬崖上一个深不见底的洞穴,发出豹子般吼声,凄凉哀婉,略带几分妖气。传说“豹子一吼,行船打抖”,必有灾祸。一涨潮,一个挨一个的漩涡,一个接一个的鼓泡连在一起足以堵断整个河面,能将上百吨的船只吞噬、卷入百米长、数十米深的暗流,消失得无影无踪。

古时候,官府运银、铜的船只无法闯过湾湾滩,只好在离滩口不远的上游将船靠岸,雇来马帮、背夫将船上的铜锭等货物起运上岸,人背马驮,走村中的大官路运过湾湾滩。然后船工将船划到对岸四川一个叫“拖船垭”的岸边,雇人将船拖上岸,用原木垫在船底,推的推拉的拉,将船从旱地里拖过湾湾滩,到了江水平缓的江边再将船放下水,重新装上铜锭等货物,顺江而下,转运到宜宾、泸州一带,沿长江走运河辗转京城。不知是自然界的巧合,还是历史上确有其事,从高处看,湾湾滩陡峭的悬崖后面,确实有一条两公里多长、几十米宽的平滑凹槽,既像河床,又象壕沟,这就是传说中古时候经常拖船拖出来的地方,后来人们就叫它“拖船垭”。

新中国成立前后,金沙江下游河段经过国家多次开山、劈石、炸礁整治,在湾湾滩的悬崖绝壁上凿了条拉船的纤夫道,湾湾滩才勉强能走船,可每年还是有船只铤而走险被打烂在湾湾滩。罗怀学说,自己小时候一到涨水天,每天中午只要听到船夫的号子声或江轮的汽笛声,都会飞也似跑到江边一块叫“捞鱼嘴”的石头上,等着看木船或江轮上下湾湾滩,心里巴不得出现点惊险刺激的场面来,好在小伙伴面前吹嘘。在他少年的记忆里,不下十次亲眼看见船毁人亡的惨剧。

罗怀学的母亲曾经对罗怀学说过一句话,让他至今难忘:做人要像“金河”一样宽宏大量,心胸开阔。母亲也用行动教会了他如何做到这一点。

有一年春天,一个竹筏子在湾湾滩被漩涡扯烂,搁浅在江心河滩上,上不沾天,下不着地。初春的金河水冰冷刺骨,十几个男人周身湿漉漉地站在河滩上呼救,声音凄凉、绝望。罗怀学和几个小伙伴偷偷解开生产队拴在岸边的木船,划过湾滩,把被困的放筏工救上岸。

筏工们求遍了坝子上的所有人家,没有一家愿意收留他们。天黑了,十几个男人挤在他家院子门口直哆嗦。母亲说:“去,叫他们来我们家吧。”母亲在堂屋正中烧了一堆柴火,让筏工们取暖烤衣服,现推了包谷面,煮包谷饭给筏工们吃。夜深了,母亲把准备赶场天背到街上卖的草薕子铺在地上,把家里能垫能盖的东西全翻出来,在堂屋里铺成连儿铺。被子不够,母亲打开柜子,把她出嫁时陪嫁的一直不舍得盖的大花被也拿了出来,在不足十平方米的房子里睡了满满一屋子男人。

第二天天不亮,母亲又起床为筏工们准备早饭和中午带到河滩上重新扎筏子吃的包谷粑。

筏工们在家里吃住了三天,临走时,十几个男人翻遍了衣兜,只凑出没被河水冲走的几块钱,硬塞在母亲手里。母亲说:“不消了,出门在外,哪个都会遇到点困难,在江上放筏子的人,一只脚踩在筏子上,另一只脚踩在阎王殿门口,以后小心,去了。”走了好远,十几个男人还边走边喊:“大姐好人,会有好报。”

消逝的风景

码头和渡船曾经是连结金沙江下游滇川两岸百姓的“桥梁”,是人们出行买卖、走亲访友必备的交通工具。现在金沙江上不但渔船少见,连往日里繁忙异常的渡船也少了许多,这让罗怀学感到格外陌生与不安。“随着上游和下游水坝的修建完工,老家的河面将会加宽很多,渡船的成本增加了不少。此外,随着整体搬迁,一座座原本靠岸的村庄被迁到了别处。坐摆渡的人越来越少,以前是 1 块钱一个人,三四个月前 2 块,后来 3 块,今天我去对岸拍照,价格变成了 5 块。往日热闹的渡口,现在变得异常凄凉。”罗怀学对《外滩画报》说。

从上世纪八十年代中期开始,迷恋上了摄影的罗怀学就常常带着自己的相机、放大机,坐上两天的长途车回到刚刚通了电的老家,给乡亲们照相。“当时就是猎奇,没有想太多。”拍完了他直接就在稻田里舀一瓢水,就地配药水,找个房间冲洗照片,然后送给大家。

2004、2005 年的时候,罗怀学觉得自己前期拍摄太随意,没有主题。“当时还没什么紧迫感。可到了 2007 年左右,我突然发现,故乡正在发生着天翻地覆的变化。再不拍,一切风景就要消逝不见了。比如新滩,曾经是云南银铜运京驿道上的重要集镇,方圆几十公里老百姓的油盐柴米的集散地,随着蓄水期的临近,古镇即将沉入湖底。”

和所有村里的孩子一样,新滩镇上的集市亦是少年罗怀学快乐的源泉,那里有数不尽的奇珍异宝和香气四溢的吃食。可是如今的老镇已经失去了往日的喧嚣。

父亲曾经告诉罗怀学,解放前,村中的古道上每天马帮、脚夫(背夫)络绎不绝,沿路好多地方都有驿站、店子、茶铺、歇气台,光石溪村一个长百余米的小街子,就有十几二十家饭馆、茶铺、旅店,天天人满为患。许多有钱人到大凉山去开荒种大烟,进山时,雇人从四川宜宾一带背些盐巴、百货进大凉山贩卖,出山时,再从大凉山贩烟土、山货到山外赚钱。他家的幺爷爷就是被彝族头人抓去种鸦片烟,至今杳无音讯。那时每天成群结队的背夫守在木船无法通过的险滩河段,等待起运船上的货物背过险滩,倒倒短,赚点脚子钱;抬滑竿的轿夫、背枪的保镖、拉船的纤夫,三流九教,各色人群起早贪黑匆匆而行在古道上。

老家下游三公里的古镇新滩,更是当年铜运古道上的重镇,是银、铜出滇入川的重要驿站,自古就是兵家必争之地,也是河两岸数十里老百姓的油盐场,那份热闹繁华方圆数里无以匹敌。一个弹丸小镇,古时竟有大小庙宇十几座,加上周边的牌坊、菩萨龛,名胜古迹数不胜数,其繁荣之盛,可见一斑。古镇临江一面的房屋,一色吊脚楼,商铺、旅店、饭馆、茶楼鳞次栉比,林林总总有数十家。开门是店,闭门为家。热闹时,马帮、背夫达千人,可谓商贾云集,盛极一时。

新滩古镇的老街已于 2009 年拆迁。赶场回家的妇女感叹:“走惯的山坡不嫌陡,赶惯的街子不嫌丑,赶了几十年的老街子,一夜之间说拆就拆了!这以后的街子不知道去哪里赶?”

站在山坡上一栋已经被拆掉房顶的老屋旁,望着下面断壁残垣,以及瓦砾堆上依然摆摊经营的乡民,罗怀学一阵辛酸,按快门的手禁不住微微地颤抖。

那是罗怀学老家曾经最有名也最热闹的老街,他的小学中学都是在那附近。曾经熙熙攘攘的集市,如今只剩下瓦砾。

“你看那些摆摊的人,政府其实已经给他们安排了新的集市去经营,可是那些小贩们习惯了这里,割舍不下曾经起早贪黑叫卖的老街。”罗怀学说,“他们仍然在这里经营,而乡邻们也习惯了到谁谁家买些青菜,到熟悉的肉贩那里买些猪肉,和多年的老朋友聊聊天。”

这是一种不成规矩的习惯,一种纯朴的乡村关系。前几年,每到逢场天,猪肉贩子就提前去农村收来活猪自宰自卖,生意红火得很。老街拆迁后,大多数住户或举家投亲靠友,或远走他乡,肉贩生意大不如从前。

随着水电站的建设,金沙江下游两岸的村庄要被整体搬迁,很多传统的行当也面临着消亡。

金沙江两岸山高坡陡,大部分村社不通公路,住在山上的村民有个大病小痛,只能靠人背下山去找老草医生看病。“那个照片里的老草医,他原本是以非常低的价格租人家位置偏僻的老房子,开一家药店。可现在拆迁后,他以前那种生活状态肯定失去了。他没有经济能力去买铺面。在新规划的县城,哪里还有便宜的店铺,能让他开一家收费便宜给农民看病的小小草医铺呢?”罗怀学照片里的很多人到了城里,原本的生活全被打乱了,尤其是年纪大的人。一方面是不适应,另一方面是没有那么多钱,基本就是失业了。如果孩子在外面,就去跟孩子生活了,但再也没有过去那种逍遥的感觉了。

为了保护村庄里历史悠久的老建筑,据说政府会把一些保存还比较完好的老建筑整体搬迁至新县城。但是对大部分村民来说,自己将不得不告别往往是几代人曾居住过的祖屋,搬往新县城。“虽然新县城都是现代的楼房,但是乡亲们仍然十分留恋那些木头青瓦搭起来的老房。这种川南风格的老宅,不但冬暖夏凉,而且防震效果明显。”罗怀学说,“现在的老县城基本上已经十室九空。工人们正在抓紧时间拆迁一些准备移至新城的老城门、古庙等等。”

新变迁下的裂痕

千百年来,住在江边的百姓学会与水和谐相处,水涨人退,水退人进。如今,金沙江两岸的百姓,不得不再次后退,迁向他处。

离开了自己原来的土地,住上了楼房,生活优越了,人们的根却突然失去了。

往年的夏天,金沙江边都是沿江老百姓乘凉喝茶的天然茶馆,避暑休闲的好去处。午后,人们都喜欢来江边吹吹河风,打发闲暇时光。可是今年,罗怀学看到更多的是忙碌拆迁的工程队,形色匆匆的乡邻,以及被主人丢弃的猫狗。

“有一天我本来想在渡口拍一些苍凉的画面,却突然听到一阵虚弱的猫叫。原来是几只饥饿的小猫,闻见船家在吃饭,寻着味道找了过来。我想这些可怜的小猫或许是因为主人搬迁找不到家,流离失所,或者是因为随着人们的离去难以找到食物。”罗怀学说。

作家哈代在《还乡》中曾写到,英国乡村受到资本主义生产方式的影响,传统乡土社会中的宗法人情、自然环境都被破坏。

在罗怀学眼里,当下的故乡同样面临着新变迁下的种种裂痕。费孝通在《乡土中国》里谈到,“只有直接依赖于泥土的生活才会像植物一般在一个地方生下根,这些生了根在一个小地方的人,才能在悠长的时间中,从容地去摸熟每个人的生活,像母亲对于她的儿女一样。”

云南和四川一江之隔,却隔不断两岸亲情,滇川两岸百姓自古就有联姻通婚的习惯,金沙江反而成了维系两岸百姓情感的纽带。“我有个姑姑嫁到河对岸的四川。在彼此搬迁之前,姑姑的孩子们每年过节都到我老家来玩,感情很深。可是这几年,他们因为建设水电站而搬迁之后,我们两家人生疏了很多,也少有碰面的机会。”罗怀学说,他能从人们的眼睛里看出来,他们的精神状态变了,有一种空虚感。“也许我们在城里生活过的人体会不深,但是这些祖辈都是在农村生活的人一下子很难适应城市的生活。”

人际关系对于小地方的人来说是维系生活的一条必不可少的纽带。而突然的城市化,让这些村民一下子仓惶失措起来。

就在罗怀学拍摄的这天,他的亲戚还向他抱怨说,过去小孩可以从东家进去西家出来,可以跑来跑去的。现在他们到城市里了,一下子就像农村的鸡啊猪啊,有点被圈养的感觉。以前村里的邻居们天天吃完饭,就在茶馆或者别人家里打打牌互相吹吹牛,而在大都市里大家会回家关上门各自过日子。

尽管国家已经给了他们土地赔偿款,又提供了住房,可现在他们一下子不知道自己的生活该如何安排了。在城里人们再也没有了以往那种踏实的感觉。

罗怀学曾经安慰自己的亲戚说,新县城也会有茶馆的。可是他的亲戚却义正词严地告诉他,自己不会去的。“因为那里太高档,不但价格贵,而且都是陌生人。在老家原来的茶馆,因为都是亲友和熟人,往往都是第一个人‘开’一壶茶,后来的人都可以敞开喝的。在新县城,都是陌生人,没了那种惬意的氛围。”

在国家“积极发展水电”的大势下,2011 年之后的建设和审批速度加快,金沙江河谷的居民开始面对从未经历过的急剧变迁。云南省昭通市一位官员在接受媒体采访时说,涉及县城搬迁的绥江县,2007 年才开始做溪洛渡水电站淹没区的实物指标调查,新县城 2009 年才开始建,2012 年 5 月 30 日就要启动搬迁,移民工作压力相当大。只能做各种“耐心细致的工作”。

绥江县政府曾经对当地的老百姓许诺说,新县城起码 50 年不落后。“排除未知的地质和生态问题,新城的确让老家人的生活质量提高了很多。”罗怀学说,“可是你知道么,这座新城是不到一年多时间里仓促建成的。我妹妹家的房子才没住几天,就已经楼上楼下四处漏水。”

对于移民者来说,新的问题正一道道地摆在眼前。罗怀学告诉《外滩画报》,他的照片,就是希望人们能够从其中感受到一丝乡愁。

罗怀学历时六年拍摄的《故乡记忆》即将在10月的西双版纳国际影像展展出。在展览的前言中,罗怀学深情地写道:“明知这一切都是枉然和徒劳,行将消失的,都将永远消失!找到的,不过是些支离破碎无法复原的记忆碎片,发现的,不过是些永远无法重现的历史沧桑,留下的,不过是些苍白无力的虚幻影像!但,这是我仅能做的,也是我唯一能做的——立此存照。了此夙愿,仅此而已!” |