“搅史棍”摄影展:与摄影大师们隔空对话

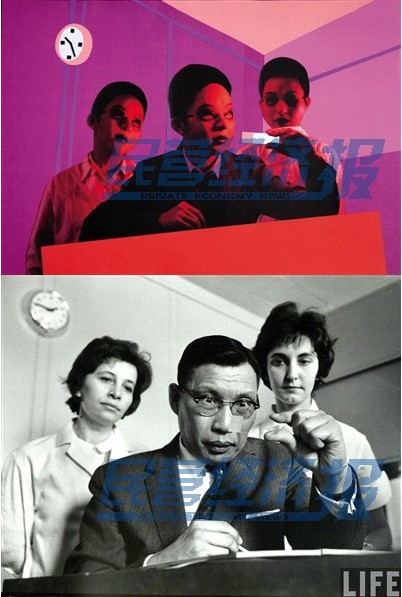

近日,“搅史棍——廖桂铭个人摄影展”在木马艺术空间展出。记者看到,廖桂铭作品采用自拍的方式,与纸艺、拼贴结合,通过隔空对话和自拍等后现代表现方式对经典摄影作品进行再创作,在整个创作过程中体现了青年摄影人对摄影的思考、理解和阐释,表现一百多年来摄影理念和表现技法的变迁。可以说,廖桂铭用他叛逆的方式去学习及重新审视摄影史,“这不是恶搞,而是用自己的方式去表达自己内心的意境。”廖桂铭说。 与摄影大师们隔空对话 170年前,摄影术的诞生,从根本上改变了用文字记录人类发展的历史,从而让我们走向了今天这样一个读图时代,并演变出一种新的艺术形式。廖桂铭说,“回想我们当初170年前摄影形式、创作手法和以及摄影内容,这些都已经同现在很不一样了,而我正是想用今时今日的想法和技法去重演之前的作品。” 走进廖桂铭个人摄影展,各种经典摄影作品在廖桂铭通过拼贴、自拍、挪移等各种现代摄影技术的再创作下,都张扬着一种独有的个性魅力。正如展览名“搅史棍”一样,廖桂铭似乎在扮演着一个“搅史棍”的角色,把自己个性的摄影语言搅入前人的摄影作品中,亦把自己的摄影理念搅入其中。用他自己的话来说,这是一个通过“隔空对话形式”所表现出来的摄影作品。所以,在展出的29组摄影作品里面,你看不到每幅摄影作品所对应的作品名,取而代之的是一组对话——原摄影者与廖桂铭的对话。经典摄影原作、再创作的摄影作品,以及他们之间对话的内容,在这三者中,廖桂铭打破了时间维度的限制,将自己的作品与原作放到同一个空间里进行“面对面谈心”,掏心置腹地与大师们“讨论”彼此的摄影理念。 打破模仿的模仿 廖桂铭的摄影作品虽然是对原作的再创作,但他在模仿原作的同时,又似乎脱离了单纯的模仿之意。廖桂铭认为,如果光是刻意模仿的话很没意思,“要把自己代入进去!” 廖桂铭告诉记者,每一幅摄影作品中出现的模特其实都是自己,他想代入的不仅仅是自己个性的摄影技法,就连本人也是全程介入到镜头底下的,于是他把原作里面出现的人物,用自己所理解的肢体语言重新演绎。而原作中的场景和道具部分,则通过用剪切好后的彩色卡纸拼凑、黏贴而成。在这看上去像“自编自演”的摄影创作中,廖桂铭说,其实这些都是以“家庭小作坊”的形式去完成的,不要把艺术想成很严肃或者是很另类,“拍照的是妈妈、打灯光的爸爸,而我就像一个导演一样,告诉他们应该怎样做,灯光要怎样调整之类的。” “简•索德克说,我从来不在意技巧或风景,仅对人类表情感兴趣。我说:每个人都可以拍出相似的风景,却无论如何也拍不出相似的心境。”就如他与原作摄影家的这组对话所表明的态度一样,廖桂铭在模仿摄影构图以及模特姿势时,他更希望能带出自己个人意识和情感,“表达的情绪不一样。”廖桂铭说,例如在拍照时,为了营造出暧昧的感觉,他打灯是选择了用红光去表现,“暧昧代表了‘说不清’的意思,但反而是这个‘说不清’,使作品能包含更大的信息,在这发散性的空间里,能给观众更多的联想。” 除了营造暧昧的红光效果,画面拼贴出的绚丽色彩,以及夸张的摆拍姿势外,看上去诡异且滑稽的人脸面具,让廖桂铭的摄影作品看上去更有戏剧性的张力。廖桂铭表示,自己戴面具拍照,从形象上说,正是为了营造舞台般的戏剧性,从而让人想去捕捉这画面片段里的故事。其次,从理念上说,“戴面具”的效果是为了让自己从代表“个人”的形象中抽离出来,抛下自己的面部标签,以代表一个群体的姿态,去反映这个年代下的某种风格或流派。 |