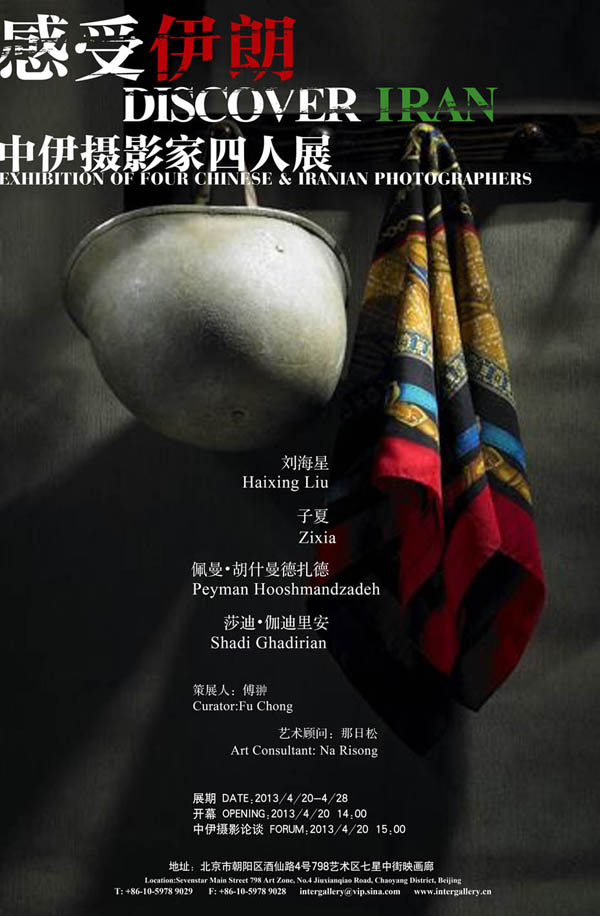

《感受伊朗——中伊摄影家四人展》将在798映画廊展出

摘要:2013年4月20日,为期八天的《感受伊朗——中伊摄影家四人展》在北京798映艺术中心/映画廊开幕,本次影展由来自中国的摄影家刘海星、子夏与来自伊朗的著名摄影家佩曼•胡什曼德扎德(Peyman Hooshmandzadeh)与莎 ...

2013年4月20日,为期八天的《感受伊朗——中伊摄影家四人展》在北京798映艺术中心/映画廊开幕,本次影展由来自中国的摄影家刘海星、子夏与来自伊朗的著名摄影家佩曼•胡什曼德扎德(Peyman Hooshmandzadeh)与莎迪•伽迪里安(Shadi Ghadirian)的作品组成。这也是在中国展出的首个伊朗摄影展。

伊朗是一个历史悠久、文化灿烂的文明古国,幅员辽阔,与中国的交流也因丝绸之路的存在而源远流长。近四十年来,因遭到西方国家制裁,伊朗被披上了一层神秘的面纱,外界对它的了解十分有限。《感受伊朗——中伊摄影家四人展》摄影展,借助摄影显然的纪实权威性与潜在的文学性,通过中国和伊朗四位摄影家完全不同的创作手法与理念,全面而深入地介绍伊朗,进入伊朗的历史世界、现实世界与伊朗人民的内心世界。

值得一提的是,本次影展的四位摄影家,他们的身份除了是摄影师外,还都是著作颇丰的作家和诗人,这使得他们的摄影镜头有着与一般摄影家不同的文学性和诗意的表达。比如中国摄影家刘海星的《飞向清真寺的鸽子》,就是他在伊斯法罕的谢赫•卢特夫劳清真寺门前抓拍的。画面中一群少女涌向清真寺,就像一群鸽子,纯情,美丽,安详,一个民族的友好善良,被表现的令人过目难忘。伊朗女摄影家沙迪的作品,把两伊战争留给伊朗人民心灵的创伤,用当代摄影的方式,荒诞、恐怖而又波澜不惊地展现出来:战争,永远是残酷和血腥的,是对人类生活最大的摧残和扭曲。

4月20日开幕当天,还将举行“中伊摄影论坛”,四位摄影家将现场与观众互动交流。

展览于4月28日结束。

摄影师创作介绍:

本次影展中,刘海星展出的作品看似以传统的街头抓拍为主,但其背后是超过一年时间的准备,从阅读伊朗的各类史料,到拟定行程与撰写拍摄计划。最终的照片覆盖了构成伊朗的大部分要素,无论是历史、宗教、文化、政治还是家庭与生活。但不同于传统街头摄影的是,刘海星的作品摆脱了浮光掠影与窥探猎奇,以一种冷静的视角审视伊朗的传统与现代,褪去华而不实的修辞,转而用方正质朴的视角去表现——这不仅是对一个古老文明的凝视,更是对生活于斯的人民的尊敬。而细腻又充满细节的黑白影像,则更将伊朗的庄严与摄影师的敬意与赞美推到极致。子夏的照片则另辟蹊径,从拼接的方式入手,使观看照片这个行为由定点变为流动,由凝视变为游弋。而照片本身则既有远观,也有近景,既有人像,也有风景,在照片的排列与组合之间,子夏成功地营造出了个人的叙事,让观者能不由自主地身临其境,通过子夏的视域感受伊朗的氛围。而写实与失真之间、连贯与跳转之间的张力,也让子夏的照片浮现出梦境的气质。相对刘海星的照片而言,子夏的作品更是一种纤细的感情抒发。

反观伊朗摄影师的作品,佩曼则将广角镜头运用得炉火纯青,遵从了街头摄影“快照”与“决定性瞬间”的传统,在日常生活中抓取戏剧化的场景,同时,佩曼还遵从了街头摄影“人文主义”的传统,在一幕幕日常的戏剧中将人摆回人的位置,将喜怒哀乐都还归人性、还归每一个伊朗人。同时,他的照片因为诗意与自然的风格,反而能够向人们传达了一个沉重但更显美好的现实:政治与宗教固然是伊朗人民生活中必然存在的原则与背景,但具体到每一处街头巷里、每一户家人、每一对情侣、每一群玩伴,热情、乐观,以及对自由的向往都是不可磨灭的。佩曼真实、浪漫而富于生机的照片,必定会打破人们因西方媒体的妖魔化而产生的对伊朗人的错误理解与想象。而莎迪的这组作品则都是传统的静物摆拍,但她的拍摄对象却是超越传统的:看似最普通不过的生活场景,却又若隐若现地暴露出战争的痕迹。莎迪对战争的控诉虽然间接但并不委婉,照片本身的安静与精美,反而加深了触目惊心的程度,虽然没有战地摄影紧张与压迫的现场感,但这种观念层面的反思之作,在避免战地摄影“感官主义”弊病的同时,发人深省的余味也就更加醇厚。 |