王身敦谈新闻摄影,不是女人隆胸整容

摘要:王身敦《80年代的黑白中国》影展 个人网站:http://www.andrewwongpictures.com/ 王身敦,Andrew S.T. Wong,英籍华人,现居北京,独立摄影师。从1983年开始任合众国际社摄影记者,路透社任助理编辑、摄影记者、首席 ...

王身敦《80年代的黑白中国》影展 个人网站:http://www.andrewwongpictures.com/ 王身敦,Andrew S.T. Wong,英籍华人,现居北京,独立摄影师。从1983年开始任合众国际社摄影记者,路透社任助理编辑、摄影记者、首席摄影记者以及亚洲新闻图片副主编,常驻香港、伦敦、新加坡、北京。1998年到2004年,王身敦在路透社北京代表处任首席摄影记者,2004年加入盖帝图片社。曾任1998、2003年世界新闻摄影比赛(荷赛)评委。

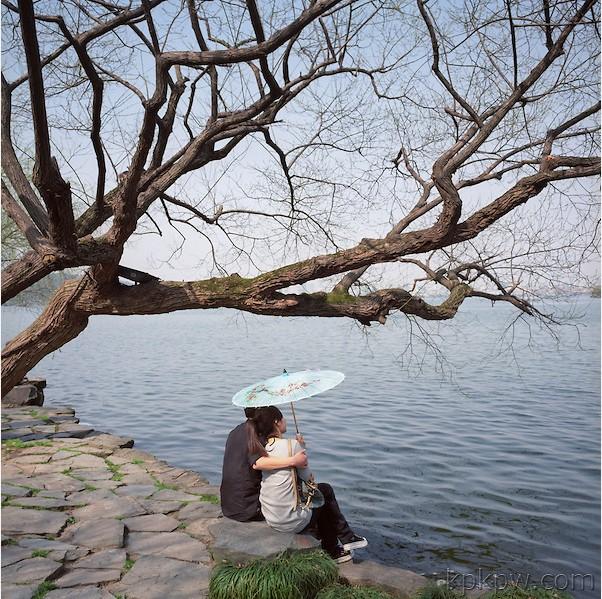

去年的今天4月,同样风和日丽的时节,西湖边柳浪闻莺,一对情侣相互依偎着坐在岸边,同撑着一把油纸伞。身后,早就留意到这一幕的摄影师王身敦,静静地观察、构图,等到所有游客走过,悄然而迅速地按下快门,他总能在人们察觉之前拍到那张不受干扰的画面。

20天后,这张带着暖暖的西湖春色的彩色照片成为王身敦在香港赛马会创意艺术中心-光影作坊举办的影展《过日子》中的其中一张。为了完成这个叫《过日子》的展览,王身敦带着太太,自驾一个月,从北京到曲阜、济南、苏州、扬州、杭州,一路拍过来。下雨天,一个打伞,一个拍照。

凑展览的浮光掠影式拍摄并不是王身敦想要的。所以这趟来杭州,他带齐装备,用两天时间绕西湖走了一圈,从武林门走到拱宸桥,沿着运河走了一遭。拍桥西古街上的悠闲的生活,拍望江门那些卖热水的普通老百姓的生活。“这是历史的一部分,很多城市没有了。”王身敦对拍照片没什么特别的要求,拍不到也不要紧,更多的是安静地看、感受、记录、创作,“在换胶卷的那一刻,世界对我来说是停滞的。”

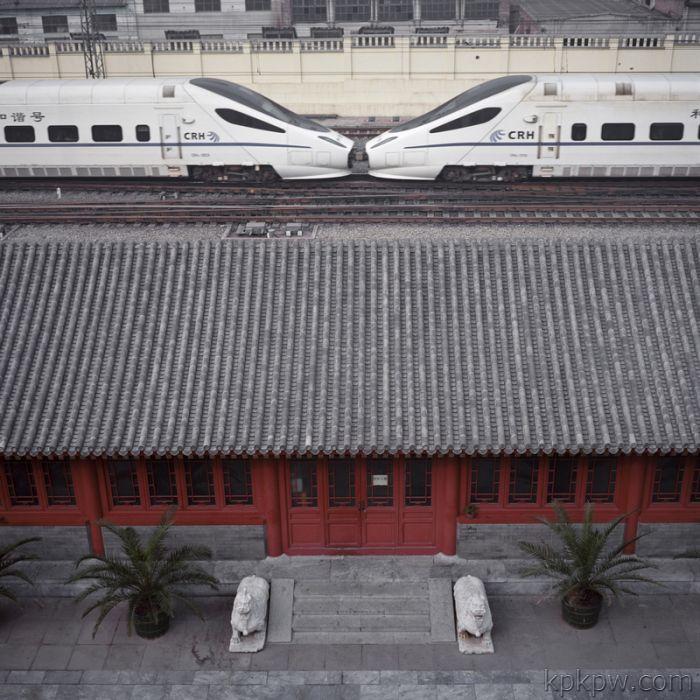

王身敦喜欢那些留着历史气息的黑白影像,生活中的他也尤其欣赏有着悠久历史文化浸润的传统艺术。“每个城市都有它好与不好的东西,每到一个地方,我就会去找这个地方文化的精华。”在伦敦,他听歌剧;在苏州邂逅评弹,让他万分惊喜;这次来杭州,他又结识了越剧、昆曲。看着在台上描眉画眼的戏曲演员们,王身敦忍不住起身拍摄。“你看那些演员化妆时的每一笔,每一划,都让你感动,这是一种文化的积淀。如果她化妆的速度再慢一点,可能会更好。”

是的,慢点或许会更好,这也正是王身敦现在的拍摄状态,慢慢地走,静静地观察、感受、记录、创作。只有在换胶卷的那一刻,世界对他来说是停滞的。王身敦始终相信,真正拍照片的人不会跳来跳去,就好像钓鱼的人不会跑来跑去。也正如那个他上世纪80年代在斯里兰卡碰到的战地摄影师詹姆斯·纳切威——他迄今未为止遇到的最出色的摄影师一样:安静、专注、极致。

同样安静、专注的王身敦性情温和,但当谈及数十年来所从事的专业新闻摄影,却尖锐直抵要害。

我要学新闻摄影,不钓鱼了

娌娌:不管是说话还是拍照,您给人感觉都是一个特别缓的人,很难和在一线奔波的风风火火的通讯社摄影师联想到一起。能谈谈您最初为何选择这个职业吗? 王身敦:我小的时候经常和一个邻居一起钓鱼、游泳,反正除了读书,什么都玩。他很喜欢摄影,受他的感染,拍照对我来说是很自然的,和吃饭、听音乐一样。高中时我经常去图书馆看《生活》、《国家地理》等杂志的过刊,看里面的报道摄影。尤其是看到中国战地摄影师王小亭拍摄的一个小女孩坐在被日军轰炸的月台上哭泣的报道,很受震撼。当然后来有一段视频证明,这是摆拍的。王小亭为了拍一张更有视觉冲击力的,把战争中受害者小女孩抱到了那个位置。但是当时我看了那张照片,真的很震撼,我想我要当一名摄影记者,我要学新闻摄影,目标非常明确,不钓鱼了。

我很幸运,毕业后就进入通讯社工作,而且在路透,我遇到两位对我非常好的美国编辑盖里(Gary)和帕特·本尼(Pat Beni)。那个年代外国通讯社很少华人工作,但是他们把很多采访机会给了我。我第一趟采访亚运会时24岁,26岁参加采访汉城奥运会。上世纪80年代我去了很多地方,越南、柬埔寨、阿富汗、索马里。我后来一步步升级,一直做到亚太副总裁,当然这和我的自身努力以及工作能力有关,但和两位编辑对我的栽培也有很大关系。所以为什么我来中国后尽量把机会给年轻人,因为你曾经接受过一些东西,你要回馈,施与受,这是一个循环。中立:新闻摄影道德底线!

娌娌:你经历了路透近20年的职业新闻采访,你觉得做新闻最重要的素养是什么?

王身敦:中立。这是所有新闻记者最重要的原则,是记者的护身符,不中立会害死人。尤其在一些暴力、敏感的冲突地区,非常危险。因为你不知道是谁在观测你,比方说“9·11”事件,我们没有称这个为“恐怖分子袭击”,而是说恐怖袭击。如果叫“恐怖分子”,中东那些穆斯林就把你当做敌人,因为你站在另外一边。还有怎么表现穆斯林,你不能把个人的旗号放到里面。

很多人都说没有绝对的客观,但是如果你跟着新闻摄影的道德底线、手册来做,其实都应该是相当客观的。比方说你不能因为跟着美军拍,他们不好的东西你就不拍。你拍了可能会跟美军的新闻审查发生冲突而被踢走,踢走就踢走,公司会再派其他人。但是那个底线要保持,这非常重要。这就是专业新闻摄影记者和普通人拿着手机拍最大的区别。而且很多时候,事实可能要往后很多年才看得清楚。

娌娌:具体讲,一般的拍摄,比如拍政治、娱乐、体育照片,如何体现中立客观?

王身敦:不管政治、娱乐,还是体育,我都是用很正常的方法去拍。比如说拍两会照片,我也发过两会睡觉的照片,但不会无缘无故发,比如说我看到这些人基本上每个早上差不多九点半、十点钟开始睡觉了。而且通常不是个别人,已经是一种常态,我是把这个常态记录、报道出来。但是现在我看到有些摄影记者尽情使用平生所学技巧,丑化、美化和神化两会及其代表。这种新闻摄影就好像暴发户女人隆胸整容,把名牌都挂在肉体上,结果成了会走路的圣诞树。新闻摄影是傲雪松柏,不是圣诞树。我支持各种风格,但绝不能破坏新闻摄影的道德底线:中立!新闻摄影如果没有被信任和尊重,它将失去一切。个人风格和艺术可以存在,但绝不能喧宾夺主。不要把它作为没有中立和真实报道的遮羞布。

娌娌:但是年年拍两会,常规照片似乎让人产生视觉疲劳。

王身敦:其实我也曾经因为市场的压力,在照片中加过一点点味精。那时候通讯社每天12点多会给你一个照片的报纸采用报告,市场上主要是报纸。如果你每天拍的照片总是没人用,真的挺难受的。我会去看,我的照片出什么问题了,为什么报社不用?在那种竞争环境下,很多人都会开始尝试把画面做好看一点:构图多一点东西,加强冲击力,等等都有。但是无论如何要把握好道德底线,我确认我没有低过底线,味精只是一点点。

当年10月份,美国“黑鹰号”坠落,在索马里的美军为了救受伤士兵,打死了近千名索马里平民。第二天有枪手找到路透、美联社的记者,说可以带记者去看美国怎么打死这些人,我的几位同事就一起去了。那个时候大街上的索马里人看到外国人已经疯了,最后我的几位同事和其他几个记者被他们活活打死。

和他一起遇难的路透摄影记者去世前两天,我在伦敦做编辑发过他的照片。他拍了一张穿着三点式泳装的美国女兵在海边晒太阳的照片,那张照片有点像摆拍的,总编辑让我给他打电话确认。他接到我电话的时候很生气。我觉得我很糟糕,一个,在他死之前还要问这种问题。另外一个朋友,连最后一面也没见到。

在哈斯·迈纳的葬礼上,总编辑让我照顾他十岁的儿子,让我给孩子讲了他父亲的死,那种感觉真的……这是我最后一次去有危险的地方,那时候我太太已经怀孕六七个月了,我要对孩子负责。现在我看到很多人老讲战地,觉得很浪漫,很英雄,神经病!

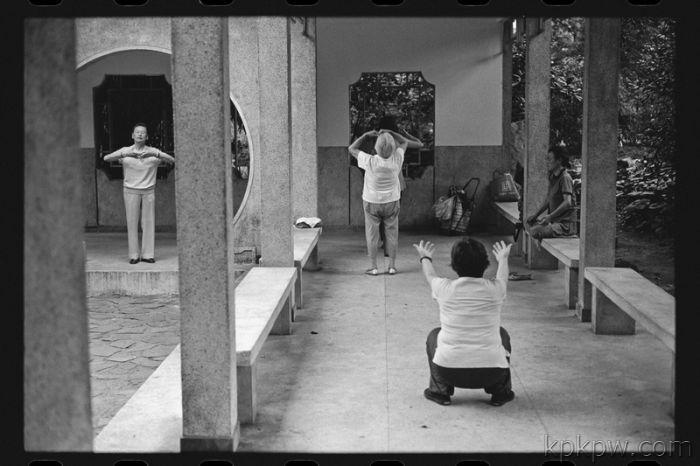

上海杨浦公园内晨练的妇女 2009年11月7日 王身敦 摄 新闻摄影师,首先做好人

娌娌:1998年你到北京组建路透驻中国记者站,有一批中国摄影师通过China Photo为路透供稿,能否介绍下当时的情况?对比当年的新闻摄影师照片,您觉得这十几年有哪些变化?

手机版|小黑屋|摄影大家 ( 粤ICP备2021111574号 粤公网安备44049002001081号 ) GMT+8, 2025-11-7 17:29 , Processed in 0.019826 second(s), 13 queries . Powered by Discuz! X3.4 Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud. |