德莱叶带着和拍摄《圣女贞德》这部默片时代(1928)同样的炽热激情回归。用大特写,挑战崇高的悲怆,“这是崇高灵魂在生活中的胜利”(德莱叶如是说,Cahiers第124期,1961年10月)。然而在《复仇之日》中完全不是这样:既没有悲伤,也没有超越痛苦的胜利。只有悲惨的生活依然存在,恐惧,折磨,执行 - 以及绝望的反抗,脆弱的抵抗。 信仰已经崩溃 - 以其宗教和恶魔的形式放出恶魔。如果他不是纯粹的,这里的魔鬼的诱惑与上帝的惩罚相比带来的伤害更少。宗教裁判所的长官们以神之名义,在他们完美的黑色长袍之下,名为道德的审判者,实则如果涉及到他们的利益,他们可以比恐怖电影中最糟糕的怪物都要可怕。

至于安妮,这个拥有撒旦法力的年轻女巫,能够通过话语引诱和带来死亡(这与十年后德莱叶的《词语》完全是对立的设定)在迷惑的心灵感应的一幕中,迷惑她的牧师丈夫的儿子马丁,让自己拥有她,但她仍然是爱情叛逆,超越,占有欲,暴力的代表,并且升华在签署死刑令时。通过这位蛇蝎美人的视线,一个暴力而悲惨的女主角,超越了德莱叶作品中的女性忍受的所有痛苦,《复仇之日》是一个在黑暗和仇恨中的爱情之歌。即使《词语》会成为死亡的情歌,《葛楚》则是心之幻灭的人生中的一首爱情歌。

因为爱,德莱叶作为电影人在此发明了一种美学净化方式,积极地创新地为了净化性,精神和信仰,负面与历史——中世纪猎杀女无一直到现代纳粹主义的屠杀与迫害。 “复仇之日,糟糕的日子,在那一天整个宇宙都化为灰烬,阳光都被黑暗所遮蔽。”歌词重读了两遍,用一种近乎嘶吼的方式唱出,残酷且刺耳。这部电影仿佛演绎了地狱的一个季节。

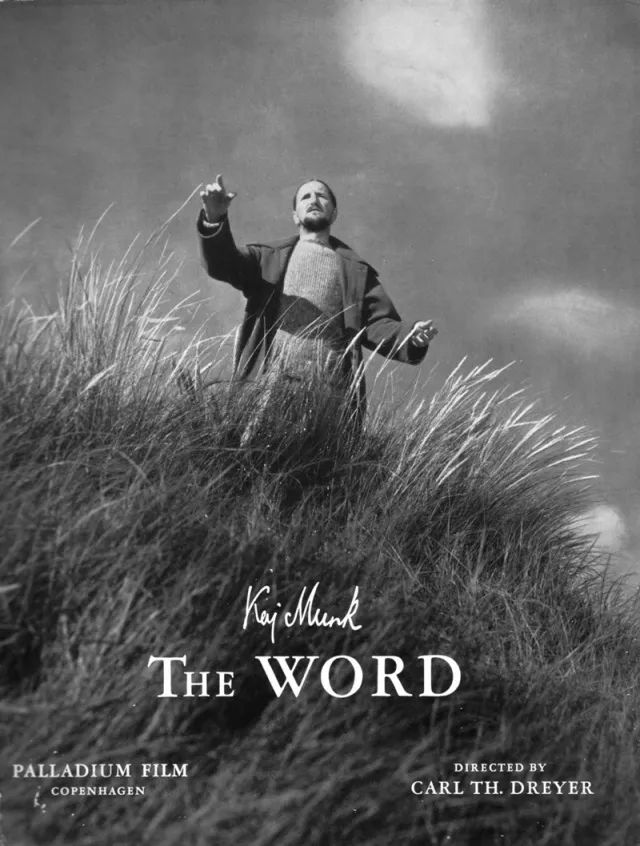

用亚瑟·兰波散文中的话来说:“可怜的无辜的人,地狱并不能烧死所有的异教徒”随后他又以讽刺的语气说了一句,“精神上的战斗和真正的战争一样残酷, 但正义的目光只让上帝一人欢愉。” 信仰的力量 《词语》(1955)

自从《复仇之日》后整整十二年,德莱叶没有拍过东西。《吸血鬼》后十三年才有的《复仇之日》。而在《词语》后的九年,德莱叶才拍了他一生中最后的电影《葛楚》。三十四年间,德莱叶只拍了四部电影!1969年,《圣女贞德》的美术指导Hermann G Warm曾经写过这样一段话:“除非德莱叶能签下自己能够完全自由地拍电影的合同,否则他宁可什么都不拍。” 从这样的抵抗程度来看,我们能够想象德莱叶自身的品味和他当时的工作有多么令他不满意。但我们仍该去想到当时环境对电影人的剥削,以及他长时间的沉默(大众对他的一些作品的恶评)。长期没有再做电影幕后,迫使他沉默但同时迫使他去聆听他人,也就是说去看别人的电影。德莱叶有一段时间为一些丹麦的杂志做影评,对于当时的制作并不掩饰自己的心痛惋惜。

因此,1955年德莱叶拍摄了《词语》,以他自己的名义以及其他不被赏识的人们发声。故事开始于乔安,所有人都觉得他疯了,因为他说自己是基督转世。乔安一句“不相信我的人们,祝你们会遭报应的!” 难道不是德莱叶作为电影人对于电影艺术中所有的“异教徒”的一句威胁么?因为对于他来说,电影是爱的演出,是疯子的演出。他拍摄《词语》犹如建造一座他自己的教堂;为了庆祝与展示他所有的信仰。 的确,《词语》是一座纪念碑,但一座纪念碑不不仅仅是震慑意味的,同时它是保护那些纯粹的,真正地爱着电影的人们,那些对电影的魔力与力量充满激情的人们的。那些麻木不仁的人,我们并不原谅并让他们有多远滚多远。德莱叶进行了清洗:他拿掉了那些夸张的布景,将信息回归到台词,拒绝化妆以及假发。让伪君子和唯物主义者们进退维谷。村子里的新牧师和医生一起坐在桌旁,喝着咖啡抽着雪茄,在Borgen家的客厅里。村里的这位医生极度自负,就跟杜米埃的讽刺漫画里画的一样。【译者注:Daumier法国著名画家,早期画作发表在《讽刺》杂志上】他们的对立面(信仰与科学)并没有在餐桌周围显得观点冲突激烈:他们都只是吃白食的。背对着背并不像面对面那么富有怜悯的感觉,更多的,一杯咖啡摆在那里。两种不同的信仰和相对立的教义,Borgen有着生活是给他大展宏图的东西,而裁缝只是觉得生活是对他的惩罚。 这两种不同的基督主义,德莱叶将其背靠背地放在一起,因为两者无法平等地对视。老Borgen重新认识自己因此向自己的儿媳Inger忏悔,他对于拯救乔安无能为力,因为学了太多的理论而成为了疯子:“如果我曾全心全意祈祷,奇迹也许就发生了,但我没有问心无愧地祈祷。”

如果我们不相信肉体与灵魂,我们所做,我们所想,我们所做的一切都是徒劳的。乔安在电影中实现的奇迹,源于他的简单和纯净的结局,显得他更接近于神。而他周围所有的基督徒称他亵渎神灵,并想把他关起来。这些基督徒理直气壮,但实则他们与宗教之间的关系是松散的。他们不这样做,他们害怕自己也会和乔安一个下场。约翰内斯实现了神圣的话语,解放了它,面对他嫂子的棺木时,将其有效的权力给予词语:“给我这个词,这个词可以给死者以生命。Inger,我奉耶稣基督的名命令你起来。”

信仰与真诚,在宗教中或者电影中,都不是简简单单的习惯或者例行公事。他们必须像是尽全力燃烧的东西,像其存在的第一天一样。这也就是为什么德莱叶拍摄每一部电影都如同他对待他的处女作一样(我们已经看到了这样的表达方式是有道理的)。 这也是为什么他贴近电影的起源,他所熟知的默片风格。这也像是奥古斯特·罗丹所写的关于法国基督教的东西也映照在了德莱叶电影中的乔安身上:“人类精神只有在个人的思想以耐心与沉默的方式加入世世代代的思想才能走得很远。但现代人不不再考虑世世代代的思想。”

我们也可以说,同样在德莱叶的电影中,他以默片为基础加入了耐心与话语。因为沉默,当他的电影开始说话的时候,他依旧保留了默片电影的气质。这是一种沉默,来自愚蠢,并且是嫁接言论。通过这种方式,填补了将现在与过去分开的差距,来自神圣的亵渎。聚集在一起,张嘴说话和沉默不会融合在一起(否则他们无法辨别)。 它们是并列的两者,或者更确切地说,一前一后,灵魂(语音)给予深度平坦主体(静音),身体充当一个传声筒来传达。神的话语的应验给他的妻子,他爱一样或比他的灵魂,复活的奇迹更多的Inger的丈夫也是基于同意的边界的消失和那个人不敢回报,包括那些自称是信徒的人。只有乔安,对这个悲伤的观察感到惊讶为什么信徒中没有人相信?最终乔安给它的表达力量。而德莱叶的摄影机以极端的温柔来记录这一事件。

电影怎样能够不让我们信教,但是让我们愿意相信去做好事去助力奇迹的发生,让我们提出疑问又不仅仅呼吁或者欺骗去相信神迹?因为德莱叶让我们站到乔安的角度去观看不可能和不可思议,从而使我们感知以前看不见的东西。一束光照进Inger的卧室,乔安穿越墙壁找到她。就像乔安拉着小Maren的手去走入黑暗的世界寻找妈妈。 德莱叶牵着我们走向人们欲望深处去探寻“不可能”。毫无疑问,戈达尔认为《词语》是《蔑视》的灵感来源:“电影来源于我们的目光,而目光来源于人们的欲望。”德莱叶用电影去对抗世界上的不公正以求寻找和平。 爱,即一切 《葛楚》(1965)

“我年轻么? 不,但我爱过。 我美丽么? 不,但我爱过。 我还活着么? 不,但我爱过。” 葛楚从远方归来。在它于1964年上映时,电影恶评如潮。冗长,静止,剧场化,刻板,感觉像布景里的画。德莱叶被看成一个从默片时代走来的老牌的电影人,在声音方面,仿佛他拍摄有声电影依旧处于十分艰难的摸索阶段,如同背书般的台词表演走位和呼吸与叹息。

|